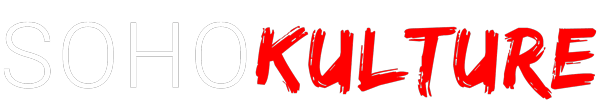

El 30 de agosto de 1994, mientras Oasis conquistaba las listas británicas con la euforia manufacturada de Definitely Maybe, cuatro galeses lanzaban al vacío un disco que parecía diseñado para repeler a cualquier oyente casual. The Holy Bible de Manic Street Preachers no llegó precedido de fanfarrias ni estrategias comerciales. Llegó como una bofetada helada, un manifiesto escrito con sangre que transformaría para siempre la noción de lo que el rock británico podía permitirse decir.

La ironía cruel es que el álbum más visceral y honesto de los Manics coincidió con el inicio del fin de su encarnación original. Richey James Edwards, el guitarrista rítmico que apenas sabía tocar pero cuya mente funcionaba como una máquina de generar neurosis líricas, desaparecería cuatro meses después del lanzamiento. Su Vauxhall Cavalier abandonado cerca del puente Severn se convertiría en el símbolo perfecto de una década que había perdido la fe en sus propias promesas.

The Holy Bible es un disco construÍdo sobre la premisa de que la civilización occidental había alcanzado su punto de descomposición terminal. Mientras el britpop celebraba una Inglaterra imaginaria de fiestas en jardines y optimismo artificial, los Manics diseccionaban meticulosamente cada fibra del cadáver cultural. No había nostalgia reconfortante aquí, solo la autopsia clínica de una sociedad que había perdido cualquier narrativa coherente sobre sí misma.

La producción de Steve Brown capturó esta desolación con una precisión quirúrgica. Las guitarras de James Dean Bradfield no buscaban la grandeza épica de sus trabajos anteriores, sino que funcionaban como bisturíes afilados, cortando a través del ruido hasta llegar al hueso. El sonido era deliberadamente claustrofóbico, como si la banda hubiera decidido grabar dentro de un búnker durante el apocalipsis.

Sean Moore, detrás de la batería, construyó ritmos que funcionaban más como mecanismos de tortura que como invitaciones al baile. Cada golpe parecía calculado para generar la máxima incomodidad, una percusión que rechazaba activamente cualquier impulso corporal de liberación. Era música para pensar, no para sentir, y esa distinción resultaba tan radical como perturbadora.

El Evangelio Según Edwards

Richey Edwards había transformado la escritura de letras en una forma de automutilación intelectual. Sus textos para The Holy Bible leían como los apuntes de un estudiante de filosofía que hubiera perdido toda esperanza en el proyecto de la Ilustración. Referencias a Sylvia Plath se entremezclaban con citas de Primo Levi, creando un collage conceptual donde el suicidio poético y el testimonio del Holocausto compartían el mismo espacio textual.

«Yes» funcionó como una deconstrucción brutal de la feminidad como performance social, mientras «Of Walking Abortion» exploraba los límites de lo que el rock podía permitirse articular sobre la sexualidad y la repugnancia corporal. Edwards construía artefactos conceptuales diseñados para explotar en la mente del oyente días después de la primera escucha.

La obsesión de Edwards con el peso, la pureza y el control se filtraba a través de cada línea, creando un universo lírico donde la anorexia se convertía en metáfora política y la autodisciplina extrema funcionaba como último bastión contra el caos social. Era una filosofía del cuerpo que anticipaba debates contemporáneos sobre identidad y autonomía, pero articulada desde un lugar de dolor que resultaba imposible de romantizar.

El 1 de febrero de 1995, Richey Edwards desapareció. Su habitación en el Embassy Hotel de Londres quedó intacta, como si hubiera salido a comprar cigarrillos y decidido no regresar jamás. La desaparición transformó retroactivamente The Holy Bible en documento profético, en testimonio final de una mente que había llegado a conclusiones incompatibles con la continuidad de la existencia.

La tentación de leer el disco como nota suicida extendida resulta comprensible pero reductiva. Edwards había creado algo más complejo que un manifiesto personal; había articulado una crítica cultural tan radical que requería la desaparición física del crítico para completar su lógica interna. Su ausencia se convertía en el silencio necesario para que su obra resonara sin interferencias.

Los miembros supervivientes de la banda se encontraron en la posición imposible de continuar sin su principal provocador intelectual, como una revolución que hubiera perdido a su teórico más brillante en el momento de mayor radicalización. La pregunta no era si podrían seguir haciendo música, sino si tenía sentido hacerlo sin la mente que había empujado su trabajo hacia territorios genuinamente inexplorados.

El recibimiento comercial de The Holy Bible fue predeciblemente desastroso. En un mercado dominado por la accesibilidad emocional del grunge americano y el optimismo calculado del britpop emergente, los Manics habían creado algo que funcionaba como repelente comercial. Las radios no sabían qué hacer con «Faster», un himno al colapso mental que convertía la depresión en manifiesto estético.

La crítica musical británica, acostumbrada a celebrar el exceso y la teatralidad, se encontró ante un disco que rechazaba activamente cualquier invitación a la diversión. No había guitarrazos salvadores, solo la contemplación sostenida del vacío, presentada con una sofisticación musical que hacía imposible descartar el trabajo como mero exhibicionismo adolescente.

Pero el fracaso comercial inicial de The Holy Bible contenía las semillas de su posterior canonización. Como sucedió con The Velvet Underground & Nico o In Utero, la incomodidad inicial del público se transformaría gradualmente en reconocimiento de que estaban ante algo genuinamente subversivo.

El Canon Tardío

The Holy Bible requirió una década completa para ser reconocido como piedra angular del rock británico. Su influencia se hizo visible en la creciente aceptación de que el rock podía funcionar como vehículo para ideas genuinamente complejas y políticamente incómodas. Bandas como Radiohead y posteriormente Interpol, construirían sus carreras sobre premisas que los Manics habían establecido en 1994: que la música popular podía ser simultáneamente accesible e intelectualmente desafiante.

La reivindicación crítica llegó acompañada del reconocimiento de que Edwards había anticipado debates culturales que no se harían mainstream hasta la era de las redes sociales. Su exploración de la identidad como construcción performativa, su crítica de la cultura del consumo, su análisis de la feminidad como prisión social, funcionaban como arqueología del futuro.

Treinta años después, The Holy Bible permanece como el disco más incómodo del canon del rock británico. Su negativa a ofrecer consolación o escape emocional lo convierte en un artefacto único, un recordatorio de que la música popular puede funcionar como filosofía aplicada cuando está dispuesta a renunciar a la seducción fácil.

La desaparición de Richey Edwards completó la lógica del álbum de manera que ningún final convencional habría logrado. Su silencio se convirtió en la declaración final más elocuente, la demostración práctica de que algunas críticas al mundo solo pueden articularse desde la imposibilidad de seguir habitándolo.